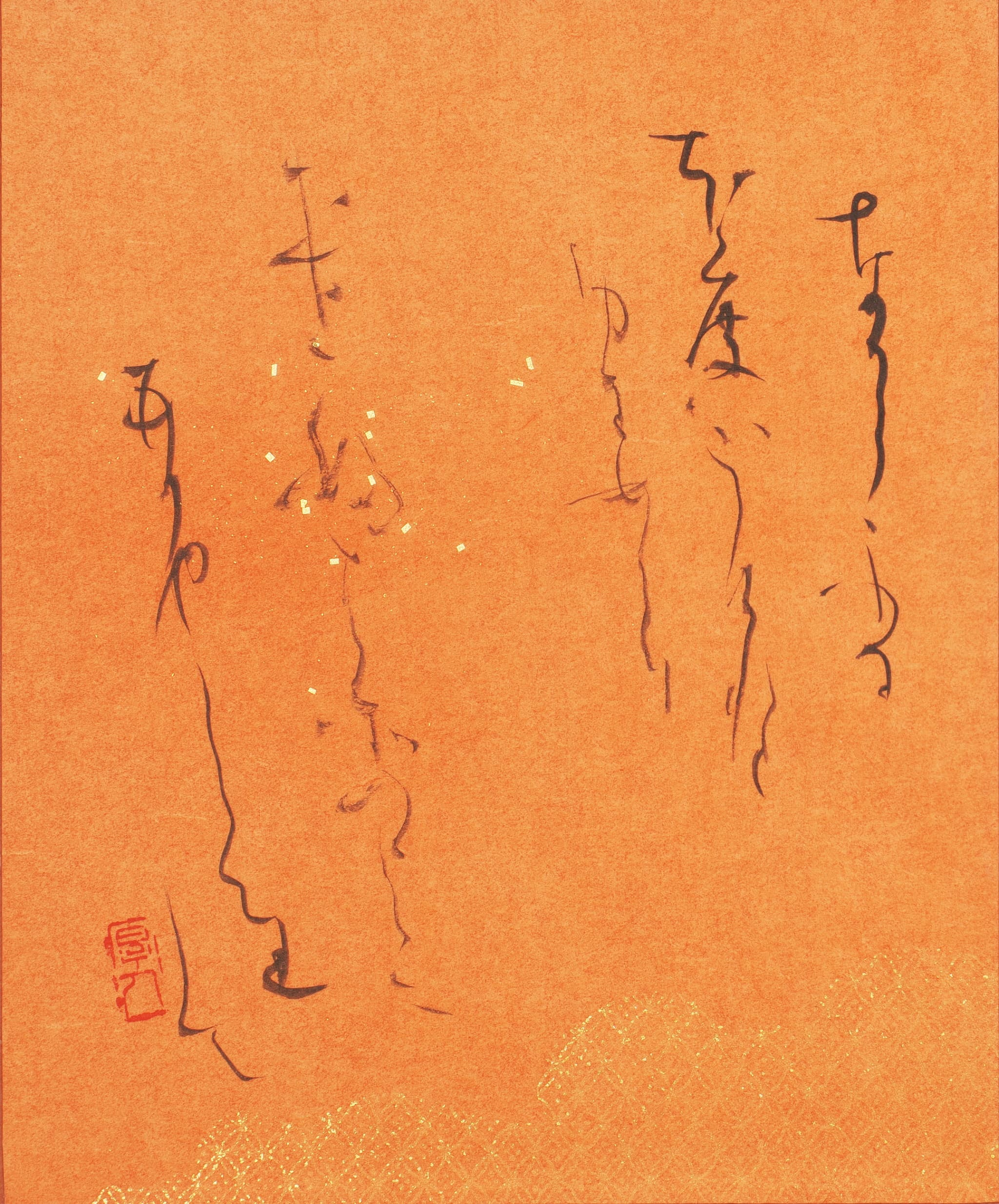

かな書の美を拓く

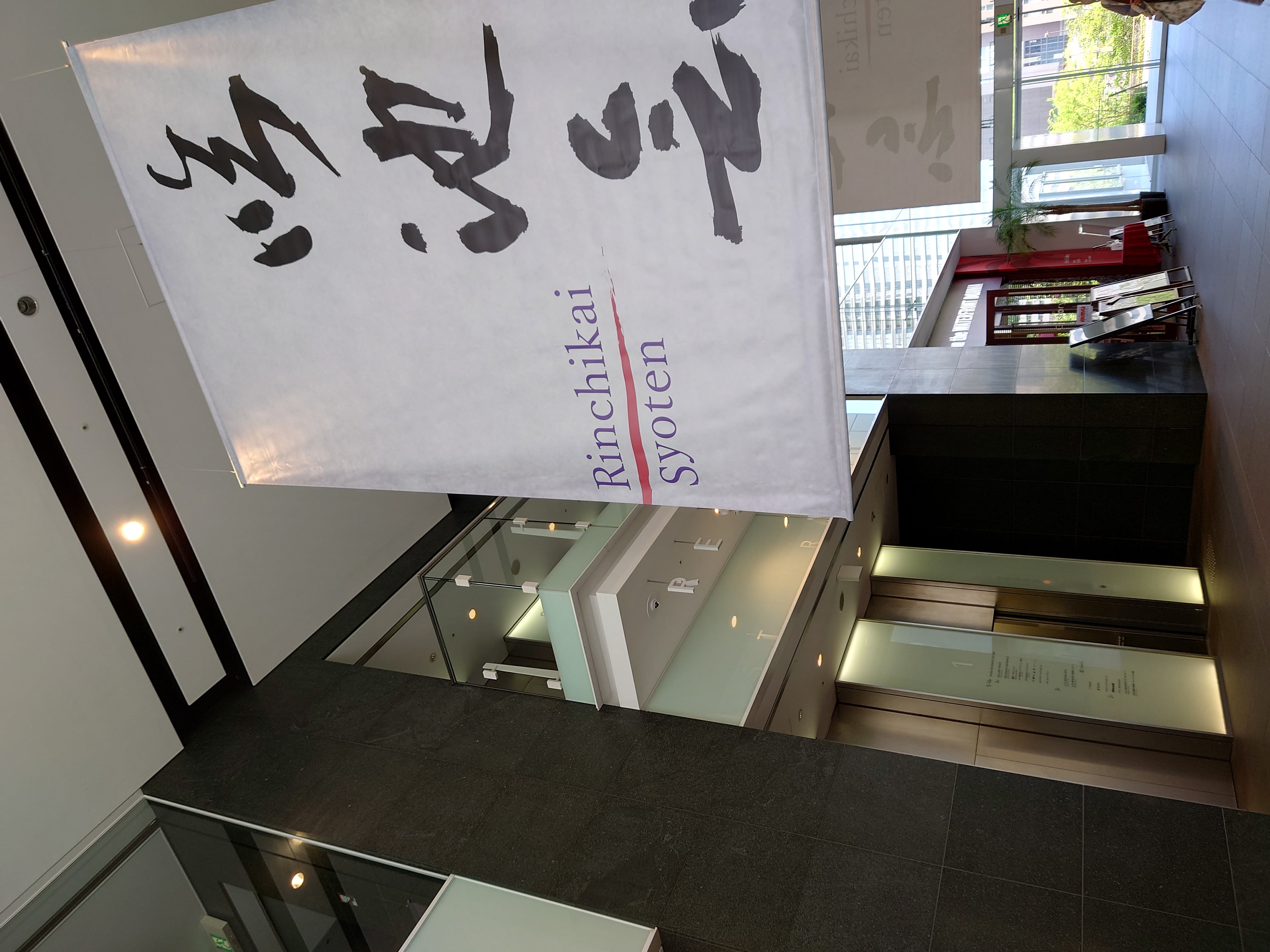

臨池会について

全国各地でかな書を親しむ仲間同士が

切磋琢磨し合う書道団体です。

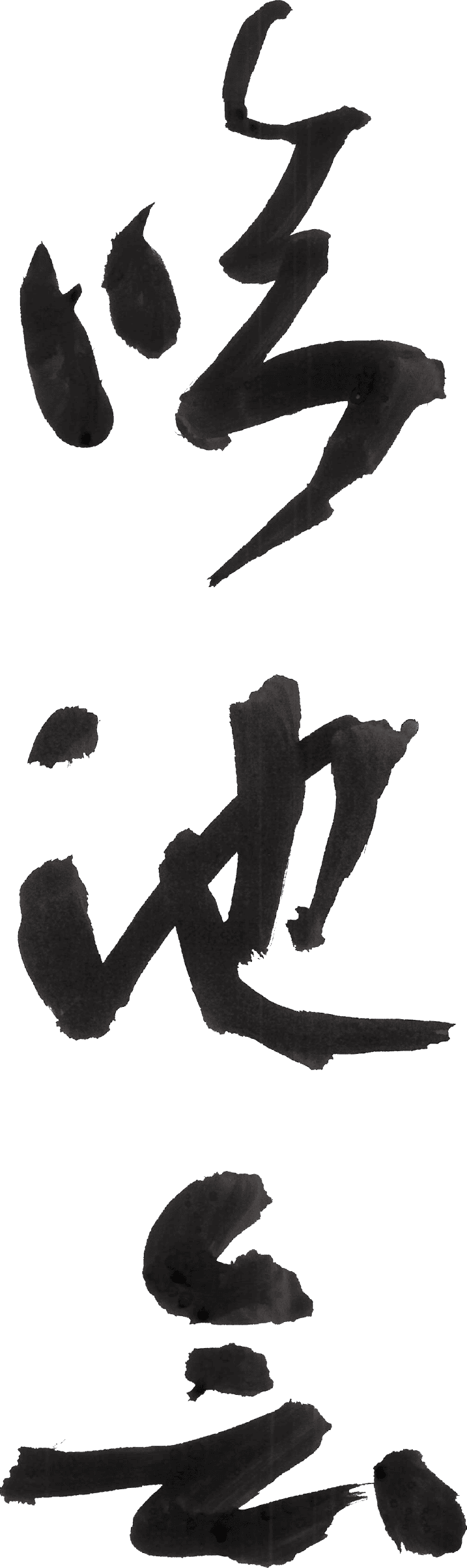

「臨池」とは、書を学ぶことです。

後漢の張芝が池のそばで書道をし、

池の水が黒く濁るほど練習を積み重ねたという故事から、

書道をすることを「臨池」と呼ぶようになりました。

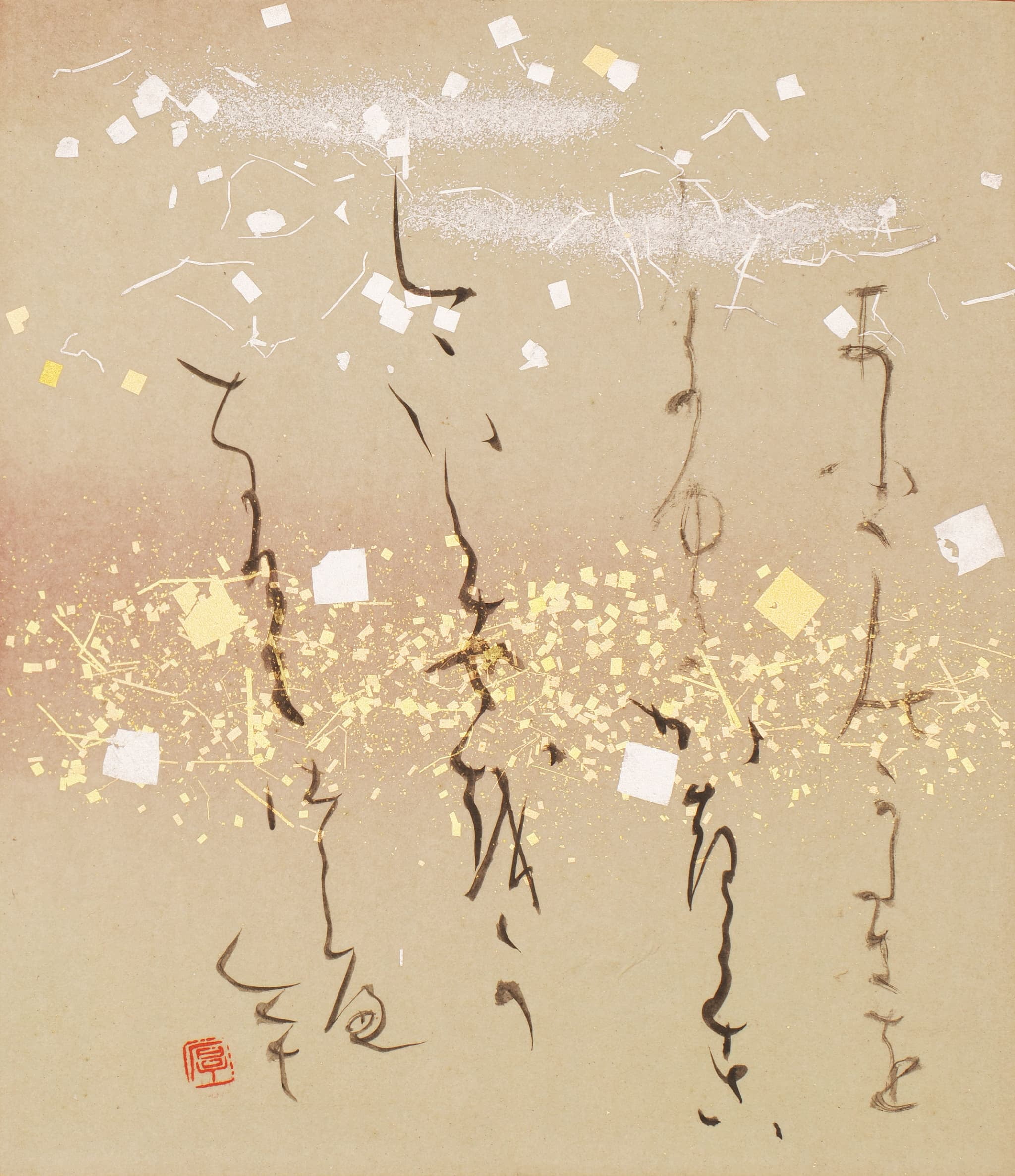

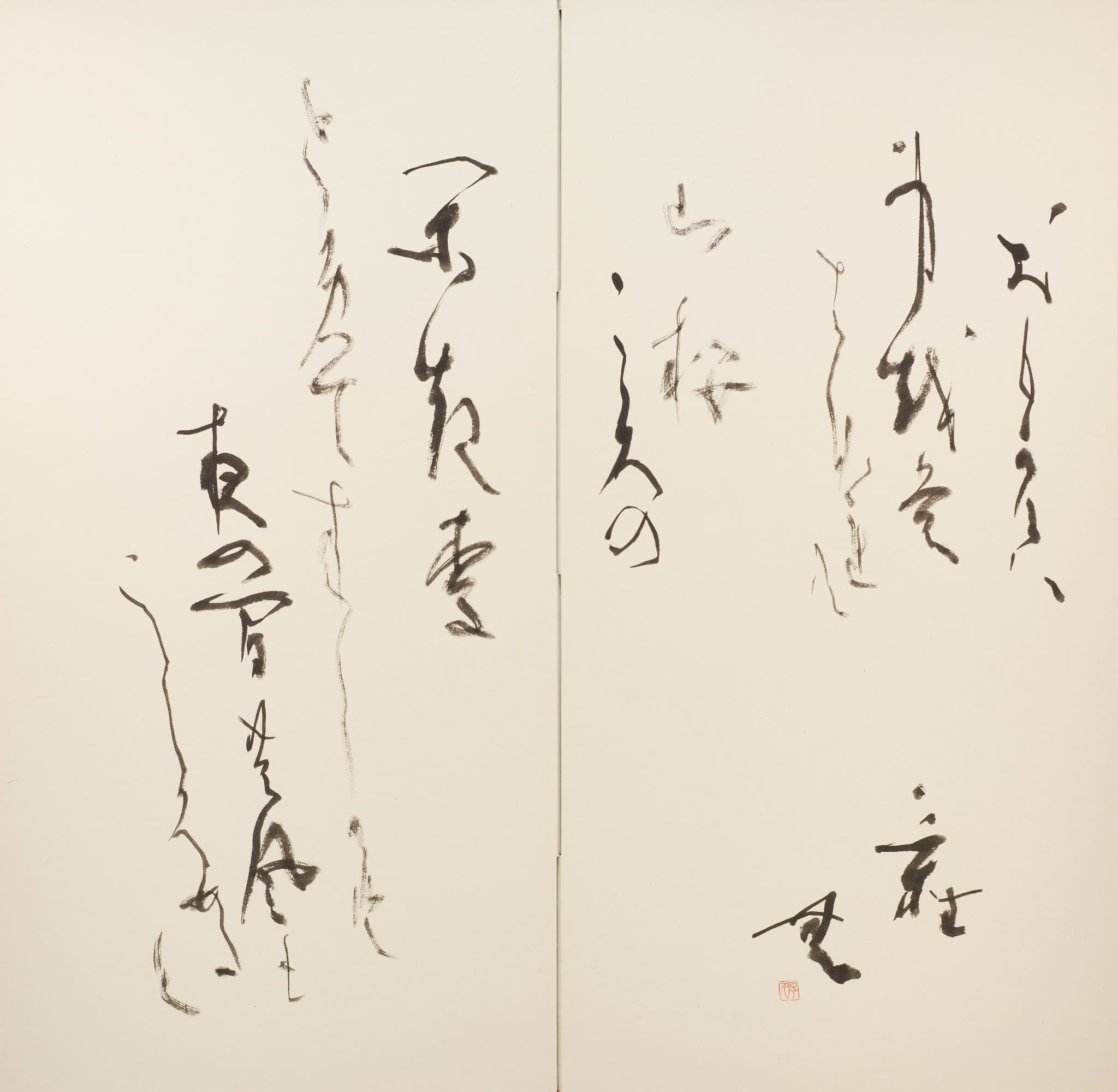

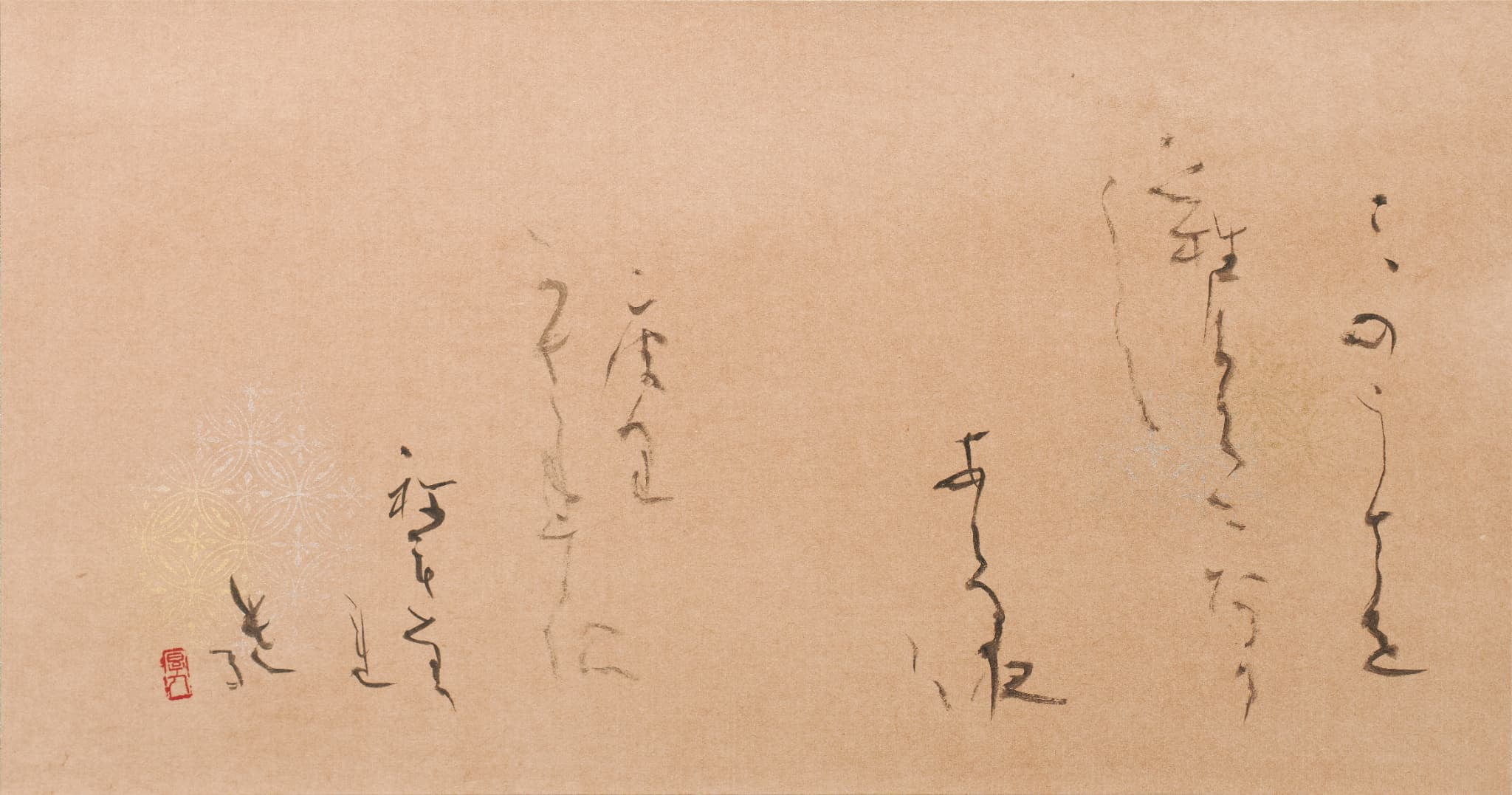

伝統あるかな書を現代の香りのするものへと

模索・探求する中で、日本人の美意識を学びます。

また、仮名を学ぶことが我々の人生を豊かにしてくれる。

そんなひと時をともに過ごすことを目的としています。

沿革

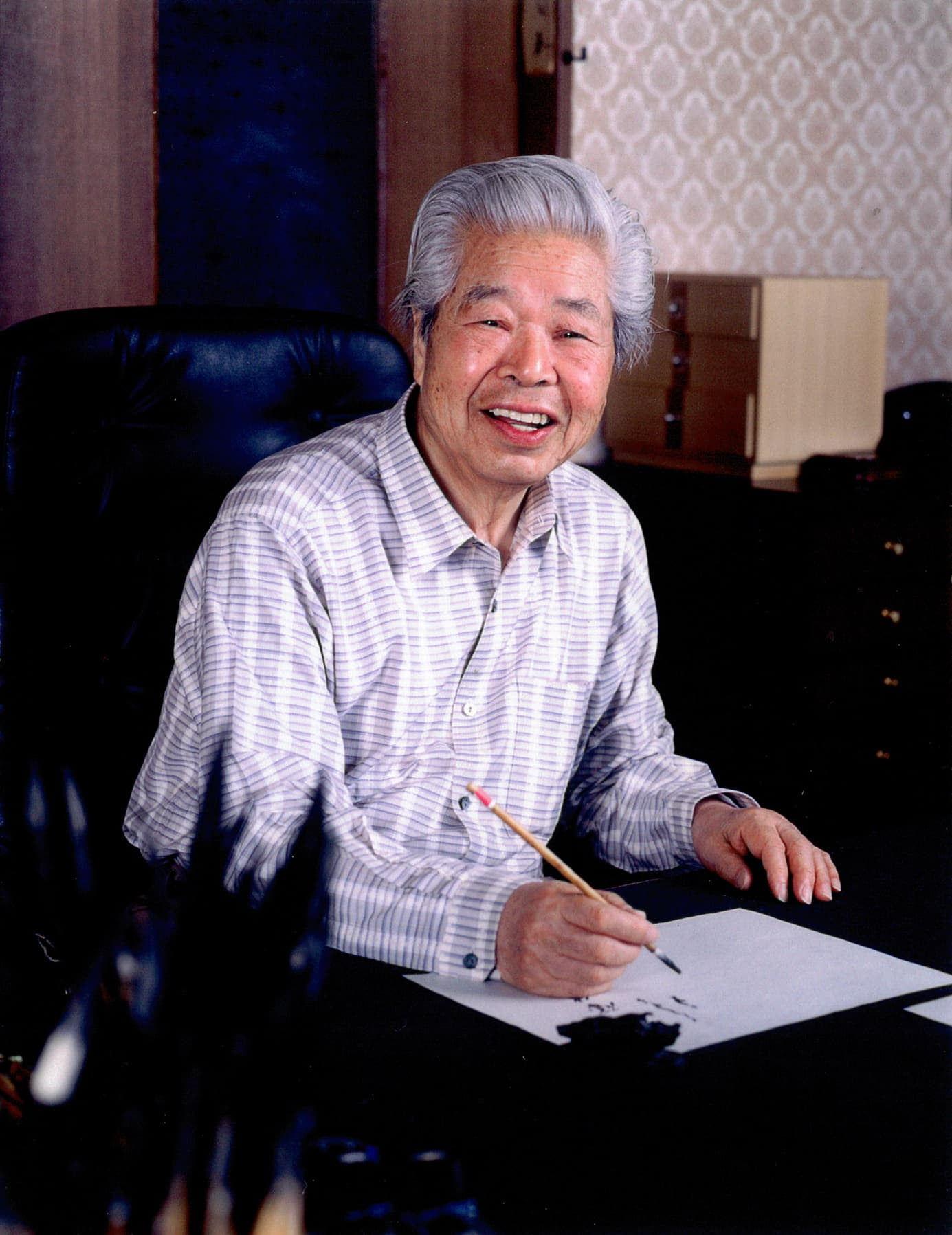

昭和45年、杉岡華邨を会長として設立されました。

真摯に書に向き合い、ひたすら書の練習に励むことを常とし、中国の故事から「臨池会」としました。

華邨は会の活動を通じ、自らの書技術の向上をはかり、人間として成長することも目指しました。

平成24年3月杉岡華邨逝去後は、高木厚人が理事長としてその後を継いでいます。

日常の書や臨書、また日展・読売書法展・日本書芸院展、日本の書展、ほか各地の展覧会に出品、例年1月は東京にて臨池会新春展(現在会場の都合により休止)、5月は大阪にて臨池会書展を開催しています。

沿革を見るご挨拶

臨池会のホームページへようこそ。

初めて筆を持つ方から専門的に学びたい方まで幅広い層を対象に活動しています。

日本固有の文字である仮名を扱い、古典を学びながら作品を制作、伝統文化継承に取り組んでいます。

あなたもかな書の魅力を感じてみませんか。

皆様へ を見る杉岡華邨について

大正2年奈良県吉野郡下北山村に生まれ、漢字を辻本史邑、かなを尾上柴舟、日比野五鳳に師事し、昭和58年には日本芸術院賞、昭和61年からは現代書道二十人展に参加し、平成元年には日本芸術院会員に就任しました。

こうした功績が認められ平成7年に文化功労者、平成12年には書の分野で5人目、かな書の分野では初となる文化勲章を受章しました。

奈良市杉岡華邨書道美術館サイトへ

教室紹介

臨池会がサポートする書道教室をご案内します。

臨池会の指導者資格を持つ講師が書の学びをお手伝いいたします。

お気軽にお近くの教室へお声がけください。

年間3回の検定を実施しています。

級段位を取得しながら、目標を持って学ぶことができます。